「その反応、習慣にできたら最強です!」 ―― 枚方市立牧野小学校で「いじめ未然防止研修」を行いました!(2025年7月22日)

枚方市立牧野小学校内「アスティ牧野」2階にて

敷地内に小劇場⁈

開始1時間ほど前に正門を通ると、留守家庭児童会にやってきた子どもたちと出会いました。「おはようございます」と声をかけると、素直な「おはようございます」のあいさつが返ってきました。玄関前や廊下でも、出逢ったすべての子どもたちが、自然に「おはようございます」とお辞儀をしながら返してきます。そんな子どもたちの姿に、「今日もがんばろう!」という思いが湧いてきました。

枚方市立牧野小学校には、敷地内に、「アスティ牧野」という、小劇場のような広さの、2階建ての素敵なホールがあります。7月22日(火)午前10時。その2階の多目的ホールに35人の牧野小学校の先生方が集まりました。

Betterの追求で「肯定」の力を磨きつづけましょう

「その反応、習慣にできたら最強です。」と題した、「いじめ未然防止研修」を行いました。

いじめを未然に防止するには、先生方の児童理解力の向上が欠かせません。

一人ひとりの児童の個性を尊重し、教室で繰り広げられる子どもたち同士の関係性を築く最大の教育環境は教師自身です。今回は、「他者意識に立つ環境の創造」という演劇のもつ最大の特徴を生かした活動を中心とした内容としました。先生方に、「楽しく自身の教育活動を振り返っていただき、良き行動を共有し合える」ことを目的として臨みました。

はじめに今日のゴールを確認しました。

・肯定的リアクションとは何かを知る

・実践スキルを身につける

・習慣化の方法を学ぶ

の3つです。

児童理解において最も大切な教師の姿勢の一つが、「受容」と「肯定」です。それぞれの意味をまず共有しました。

受容:相手の存在・感情を否定しないこと

肯定:プラスの価値を見出し、言葉や表情で伝えること

つまり肯定には、価値を見出す力とそれを相手に伝える力という2つの力が必要であることが受容との大きな違いです。その「肯定」の力を磨くことに焦点化した意識で取組むことを最初に確認しました。

10分間で創る、発達支持的生徒指導の一場面

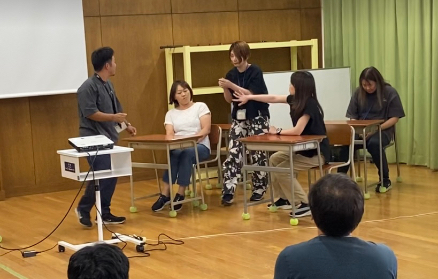

短時間で座学を終え、机やいすを両壁沿いに寄せ、活動空間をつくりました。少しのアイスブレイクののち、いよいよ5人一組で劇づくりを行いました。管理職の先生も入って7グループにきれいに分かれました。

お題を示します。

テーマ: こんなとき、どう反応する?

<グループ創作課題>

時:5月初めのある日、授業中(時間はいつでもOK)

場:教室の一角

人物:児童は席に座っていてもそうでなくてもOK

設定:一人の子どもが授業に集中していない(なんでもOK)

ほかの子どものうちの一人はそれを気にしている。

先生は授業を進めたいが、集中していない子どもへ肯定的に指導を試みます。

※授業がやりにくい状況を肯定的に打開することが目的

グループ創作の制限時間は10分。この間に内容、役を決めて練習しなければなりません。

7つのグループそれぞれが、輪になって相談しています。

日ごろから現場の最前線で子どもたちと触れあっている方々です。思いつく場面は数えきれないくらいあるのが伝わってきました。みなさん生き生きとしています。どのグループも楽しそうに相談していました。

舞台スペースの机椅子を利用して練習を始めたグループもありました。

私は、グループを回りながらあらかじめ順番の声掛けもしました。

あっという間の10分間。

リアリティのある先生方の創作

さて、劇の発表にあたって、観客と演者の関係性の話をしました。「発表する人たちは、勇気を出して自己開示をします。その心をたたえる意味で、初めと終わりには必ず拍手をしましょう」

今回は参加者全員が先生ですので、自己開示のハードルは比較的低かったようです。登場する子ども役の人も個性が光り、作品もすべてがリアリティのあるものでした。

ここで、7つのグループの発表の場面を紹介します。

グループ1

先生に見つからないようにこっそり回していたメモ? (手紙?)を落としたことに気づいた別の児童。

素直に拾って先生に知らせる。先生はそれを預かる。直後に児童は返してと先生に迫る。

手紙を見た先生。そこには……。

グループ2

前の席の児童がそわそわしている。自分の机の周りをごそごそと見回したりしゃがんで、机の中を見たり、困っているようす。周りの子どもたちも気にしている。

気づいた先生がどうしたの? と尋ねると「消しゴムがないんです」。気になって仕方がない……。

先生のリアクションは……。

グループ3

授業を進める先生が黒板の方を向いているときに、前の席の人が後ろを向いてその席の人とごそごそしている。何やら楽しそう。

隣の席の児童が、先生にそれを知らせる。上手くごまかす二人。それが何度も続く……。

先生の反応は……。

グループ4

タイピングの時間。子どもたちは一生懸命集中している。

タイピングが終わって、次の活動に移るが、タイピングに集中したままの児童が1人。

隣の児童が声をかけても「俺はいいねん」と継続。

見かねた先生が声をかける……。

グループ5

前の席の児童がごそごそしている。先生が声をかけると、「ノートがない」とのこと。

先生は用意していた紙を渡し授業を再開。もらった紙で折り紙を始める児童。それを見た先生が近づく。

折っていた紙を一生懸命元通りに戻しシワを伸ばす児童。先生の反応は……。

グループ6

授業中、1人の児童が急に立ち上がり、黒板の横まで来てそこにかけられている紙を読んでいる。

先生が気づいて、どうしたのと聞くと、今日の給食の献立を見ているとの事。どうしても今確認したいと言う。みんなに献立を伝える児童。

授業を進めて欲しいと言う人もいる。この後、先生は……。見事な動きを見せてくださいました。

グループ7

一生懸命に机に消しゴムをゴシゴシとしている児童。ものすごく集中している。

後ろの席の児童が、気になって先生に知らせる。先生がどうしたの?と尋ねると、すごいねり消しゴムを作っているとの事。

その子に寄り添い、話を聞く先生……。

肯定的な価値付けを意識

どのグループの発表も、肯定的な価値付けを意識しながら、授業が落ち着いて進められるように心を傾け、配慮に富んだ発表でした。すべてのグループの発表のどこかにクスッと笑える微笑ましい部分があり、先生が困った瞬間には「あるある」と大爆笑も湧きました。

すべての笑いには、1人ももれることなくどの子も大切にしようという愛情が必ず存在し、心理的安全性のある研修会になったと思います。

生徒指導提要には、発達支持的生徒指導の重要性が示されており、日常の教育活動の中で、子どもたちが自分で伸びようとする意識やその価値の良さに自分で気づかせる指導の重要性が強調されています。

参加する先生方の姿に、それらが込められていたと確信できる内容だったと思います。

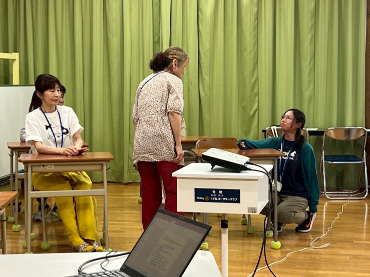

最強の即興力を磨く400字スキットのファシリテート

休憩の後、肯定的価値付けの思考を習慣化する脳の仕組みについて確認、その訓練法としての授業「400字スキット」を簡単に紹介しました。

最後には、その最も重要な場面となる、子どもたちの作品の発表を価値付けするファシリテートを、代表の先生7人に体験していただきました。

子どもたち(小学2・3年生)の作った作品(実際の作品のコピーを活用)を、初見で読み、聞いている人たちには「何が見えましたか?」等と尋ね、素直に頭に浮かんだ絵をもとに、受け止めた感想などを引き出します。2〜3人ほどそのフィードバックを行い、自己開示の良さと、他者意識を涵養し、自己肯定感を高める瞬間を作ります。

子どもたちののびのびとした個性的な文字を初見で正しく読み取りながら、台詞だけで描かれた対話劇を、聞いている人たちに楽しく伝わるように朗読するのは即興力などのスキルが必要です。

読み方に間をとりながら、場面を想像しやすくしたり、フィードバックの際には自分の感想を入口にして、聞いている人が意見を言いやすいようにするなど、肯定的価値づけのできるやりとりを工夫されていました。

素晴らしい牧野小学校の先生方

振り返って、最も強く印象に残っているのは、いきなりグループで劇を作りなさいという課題にも積極果敢に取り組まれていた姿です。かなり即興力と協働性が必要な課題にもかかわらず、実際に日常の教育活動の場で繰り広げられる、様々な場面をたった10分で創作できたのには、感動しました。すべてのグループが、それをやすやすと乗り越え、チームとして見事な作品を仕上げていました。

<劇づくりのようす>

演劇部の顧問の先生方など、教職員を対象にした創作劇講座は数多く経験させていただいておりましたが、「児童理解力向上研修」として、教職員の皆様を対象にこのような場面の創作をファシリテートするのは初めてでした。

この研修の講師を体験させていただくことで、大変うれしい気づきを得ることができました。それは、この研修が、「日常の教育活動の中での発達支持的生徒指導のあり方を具体的に意識していただく研修」であることを確信できたことです。また、日常の教育活動の際の教師のスタンスは、演劇創作活動と親和性が非常に高いことを改めて感じました。

今後も、演劇創作活動の教育的効果の高さを、教育現場に広く理解していただけるよう努力していきます。

枚方市立牧野小学校の 池原 義人 校長先生をはじめ、参加されたすべての教職員の皆様に心より感謝を申し上げます。

本当にありがとうございました。

投稿者プロフィール

-

一般社団法人ここで 代表理事。

1965年生まれ。出版社勤務等を経て1992年より公立中学校社会科教諭。2006年夏に大阪府中学校演劇協会と出会い、創作劇活動の教育的効果に魅力を感じ研究を始める。

枚方市立西長尾小学校校長就任後は、「対話力」の向上に高い効果をもたらす「発達段階に合った創作劇活動カリキュラム」を構築し、2023年度から全学年で実施。心理的安全性のある教育環境づくりへ尽力。2025年3月退職後も教育支援活動を継続。

趣味は映画鑑賞、ピアノ練習、雑談、自作カレーづくり。